Die Fast-Alleskönnerin

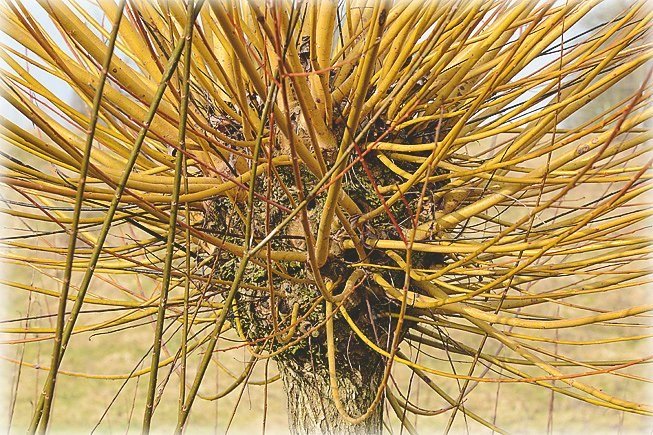

Weide

Sie war einst im Alltag unersetzlich, wurde aber vom aufkommenden Plastik verdrängt. Ihre Vorteile für Mensch und Tier verhelfen ihr heute wieder zum Aufschwung. Vom lebensnotwendigen «Gebrauchsbaum» wurde die Kopfweide so zur ökologisch wertvollen Augenweide.

Text: Nicole Egloff

2392 Korb- und Sesselflechter …

… wies die Eidgenössische Berufsstatistik von 1880 aus. In jedem Dorf war das Handwerk vertreten, gelernt wurde es in verschiedenen Korbflechtschulen. Gebrauchsgegenstände aus Weiden haben auch schon die alten Ägypter und die Römer hergestellt. Die dafür benötigten Ruten wurden die längste Zeit wild gesammelt. Erst ungefähr ab 1820 begann in England, Frankreich und Deutschland die ackerbauliche Produktion von Flechtweiden. Damals wurde auch damit begonnen, gezielt auf spezielle Eigenschaften hin Sorten zu züchten. Längere, biegsamere Ruten mit weniger Verzweigungen und interessanten Farben waren das Ziel. Mitte der 1950er-Jahre brachte importierte Korbware aus Fernost und das Aufkommen von Kunststoff die Flechtindustrie in der Schweiz jedoch zum Erliegen.

Der Baum für alle Fälle

Moschusböcke lieben Kopfweiden

Dass unsere Videobloggerin Nicole Egloff in der aktuellen Ausgabe des Pflanzenfreund-Magazins über Kopfweiden schreibt, ist kein Zufall: Denn in ihrem Garten gedeihen gleich mehrere davon und ihr Partner pflegt eine veritable Weidensortensammlung.

Und wo Kopfweiden sind, fühlt sich auch der heimische Moschusbock (Aromia moschata) wohl – ein wunderschön schillernder, eindrücklicher Käfer.

Buchtipp

In Zusammenarbeit mit der Stiftung ProSpecieRara, die sich für die Erhaltung der traditionellen Weidensorten einsetzt, hat die Fachfrau Sonja Züllig- Morf 2019 im Ott-Verlag ihr Wissen in Buchform veröffentlicht. Darin beschreibt sie detailliert die verschiedenen Arten und Sorten, deren Verwendungszwecke und gibt Auskunft zum Anbau.

Die obigen Texte sind Auszüge aus dem Artikel «Die Fast-Alleskönnerin», der in der Oktober-/November-Ausgabe 2023 erschienen ist.